Cargando...

Cargando...

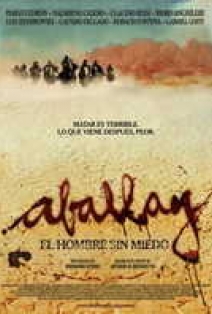

Aballay era un gaucho mal llevado, resentido, ladrón, asesino.

Pero a veces la imagen que devuelve un espejo hace que una persona se replantee toda su vida. En el caso de Aballay, ese espejo fue la mirada de un niño. Luego de matar salvajemente a un hombre, la mirada aterrorizada del hijo de su víctima le dio conciencia de su salvajismo, de su falta de humanidad. Y ese golpe llenó a Aballay de confusión, de horror por sí mismo. En ese estado, Aballay oyó hablar de los estilitas. Gente que, para alejarse de la tierra en que ha pecado, y acercarse a Dios, decidía hacer una particular penitencia: subirse a una columna, y no volver a bajarse de ahí por el resto de su vida. En el campo argentino del 1900 no había columnas. Entonces Aballay decidió no volver a bajar de su caballo. Pasan los años. Aballay cumple su promesa. No toca el suelo. No vuelve a asesinar, ni a robar. Hace rigurosa su penitencia. La gente empieza a hablar de “El Pobre”, de “El hombre-caballo”, y su imagen empieza a tomar ribetes legendarios. Se convierte, ante la mirada de la gente, en una especie de santo. Pero la mirada de ese niño no lo abandona, y él sabe que en cualquier momento lo va a buscar. Y lo va a encontrar.